3.5 槽巨無霸效能、ROG Strix RTX 4080 OC 超頻版顯示卡開箱評測

在最近 ROG 於 Computex 2023 展出 ROG Matrix 系列 GeForce RTX 40 顯示卡前,ROG Strix 即是其旗下旗艦級顯示卡唯一代言人,目前陣容包含 RTX 4090、RTX 4080 和 RTX 4070 Ti,小編最近入手的則是當中的 ROG Strix RTX 4080 OC 16GB GDDR6X 版本(下稱 ROG Strix RTX 4080 OC),馬上來開箱看看吧!

外包裝和配件

按照慣例先看產品外包裝,一貫的黑紅配色已成 ROG 產品的信仰,對應 NVIDIA 系列顯示卡則是有綠色包裝做搭配,從正面就能看到這次 ROG GeForce RTX 40 系列顯示卡外觀做了全新設計,包裝背面則是重點特色一覽。

來到內部配件部分,除了基本的說明書、保固卡、個性貼紙外,還包括一對三的 16pin 12VHPWR 轉 3 組 PCIe 8pin 轉接供電線,另外還有魔鬼氈可以固定、以及專屬的顯示卡支撐架。

ROG Strix RTX 4080 OC 顯示卡外觀

來到顯示卡本體,採 3.5 槽大小,實際尺寸為 357.6 x 149.3 x 70.1mm,ROG 鐵粉想必能一眼就認出 ROG Strix RTX 4080 OC 和其他同產品線 RTX 40 系列顯示卡一樣,都迎來新的視覺設計,超搶眼的藍紅配色隱約映襯出 ROG 無懼之眼 Logo,尾端則是有環型 LED 燈效,360 度包覆感無死角,如果顯示卡是以一般水平方式安裝的話,能夠更加一覽無遺。

顯示卡頂部不同於前代,取消此處的 RGB 燈條,但開孔加大讓風流可以順暢通過,簡單俐落的 GeForce RTX 和玩家共和國字樣點綴,後者也對應 RGB 燈效。

散熱方案採用常見的三風扇設計,並搭配新升級的 7 葉軸向式風扇,左右風扇逆時針旋轉、中央風扇則是順時針,進而減少擾流以強化散熱。風扇本身也採用雙滾珠軸承設計,同時尺寸對比前代做了加大,進而帶來 23% 的額外進風量,減輕散熱負擔。

顯示卡內部採用專利均溫熱島板設計,具有銑削而成的凹槽,讓散熱導管下嵌而不被壓平,使熱源更有效傳遞到鰭片。顯示卡尾端也做加大散熱器設計,提高更多風流。

此外,內部供電採用 18+4 相數位電源、以 Super Alloy Power II 鋁合金電感搭配 15K 電容器,確保電力儲備充足。

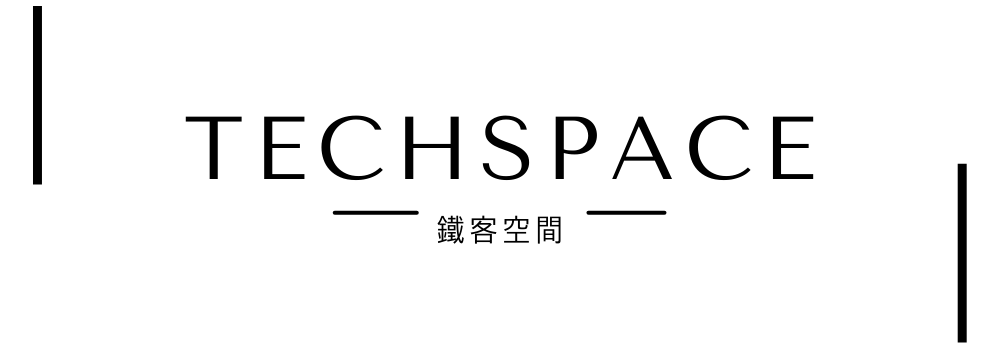

顯示卡背面也同樣少不了 ROG 元素,尾端可見大面積條紋線條簍空增加氣流,視覺上做 ROG 無懼之眼點綴。中央處則同樣是 ROG 字樣和華碩總部經緯度,內部搭載的 Ada 晶片則是以裸背型式強化散熱。

另外,整張顯示卡背面為壓鑄金屬框架、護蓋和背板的組合,藉此保護 PCB 並引導風流,也是做到強化散熱和加固的設計。

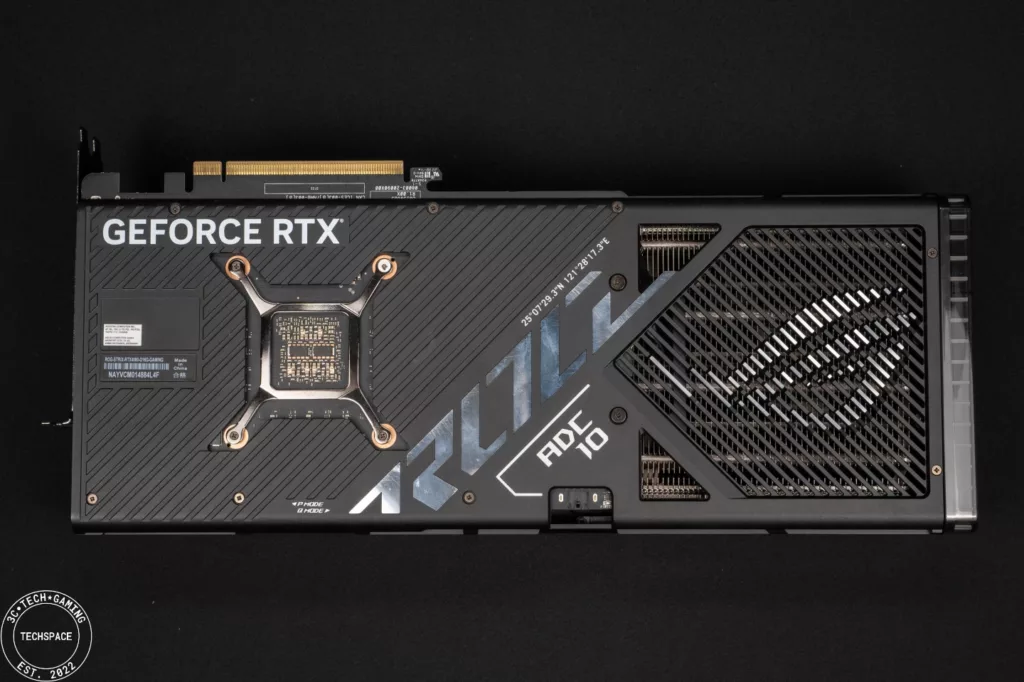

另外,雙 BIOS 開關也是隱藏在此處,出廠預設為 P Mode 效能模式,可手動調整至 Q Mode 靜音模式。

輸出入 I/O 部分則是 HDMI 2.1a 兩組,以及 DisplayPort 1.4a 三組,最高支援 4 螢幕輸出。

GPU Tweak III 與超頻模式

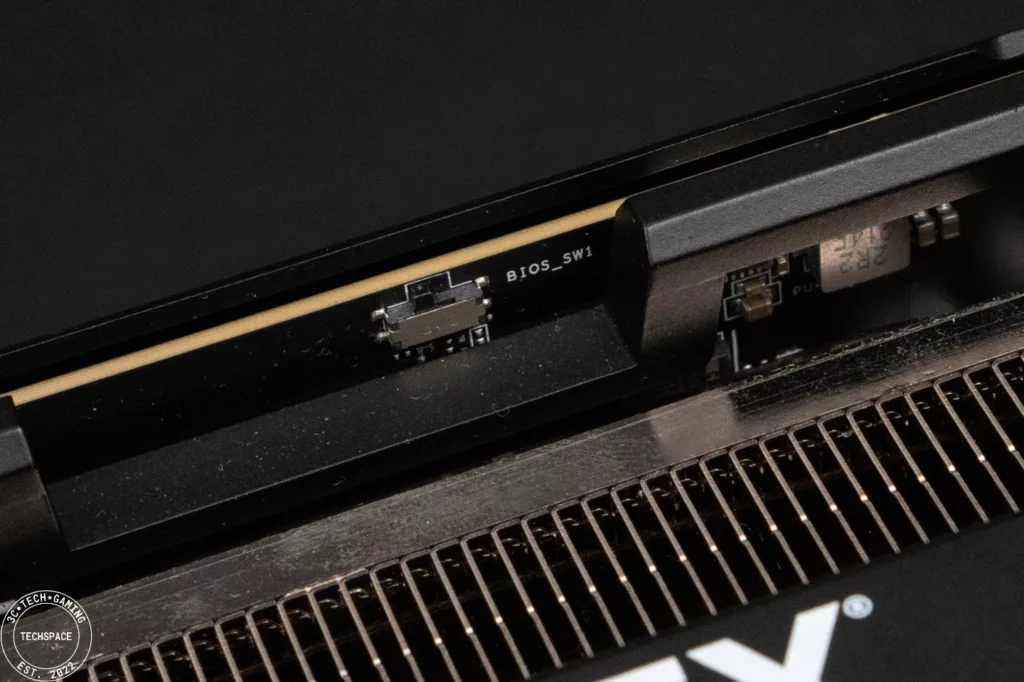

來快速看一下 ROG Strix RTX 4080 OC 與自家 GPu Tweak III 軟體帶來的超頻模式體驗,從官網下載完對應的軟體後安裝即可。

GPU Tweak III 的操作介面相對直覺,和 Armoury Crate 不同,主要是針對顯示卡做相關調整和監控,預設開啟畫面會戴入模式選擇首頁(下圖右)和當前數值監測(下圖左),此處可發現出廠是預設模式,此時動態時脈為 2625MHz。

但如果調整至「超頻模式」的話,就會發現動態時脈上限已經拉高至 2655MHz。

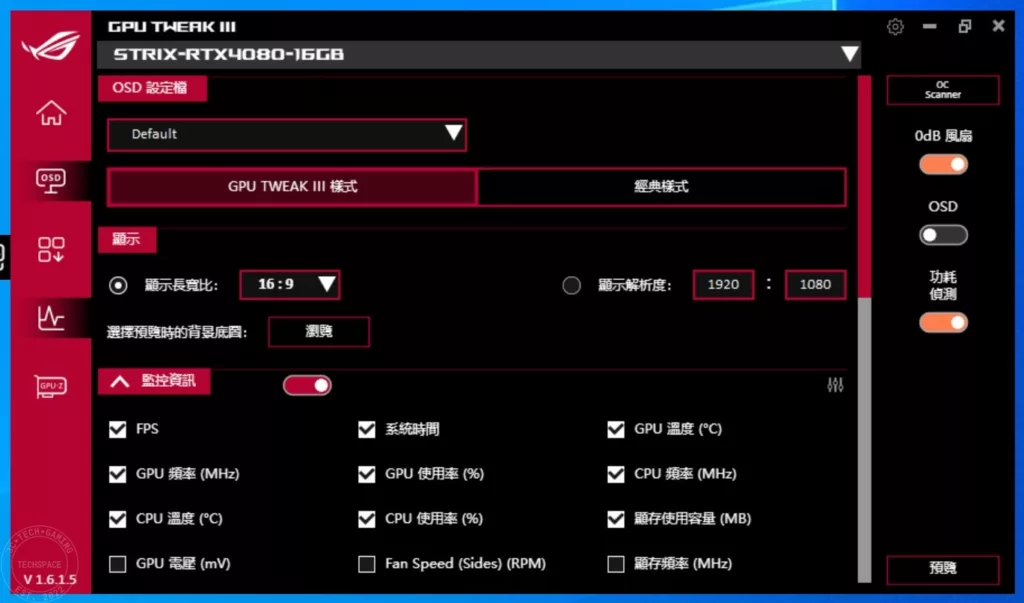

另外,GPU Tweak III 中還有其他頁籤功能,包含 OSD 設定檔可調整軟體介面樣式和顯示資訊、其他對應軟體快捷鍵和開啟 ROG 主題化 GPU-Z 等等。

上機實測效能

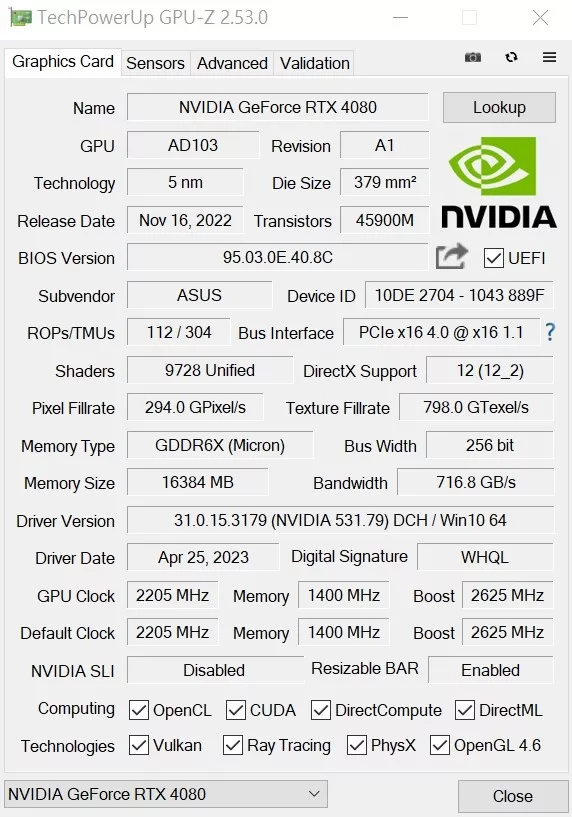

ROG Strix RTX 4080 OC 內部搭載的是 NVIDIA AD103 晶片,採台積電 5nm 製程,具備 9729 顆 CUDA 核心,介面為 PCIe 4.0 x16,記憶體搭載 16GB GDDR6X,速率 22.4 Gbps,採 256-bit 匯流排,頻寬為 716.8 GB/s。時脈部分則是基礎 2205MHz、動態 2625MHz,但其實後續測試已經調整為超頻模式測試,動態時脈實質上是 2655MHz。

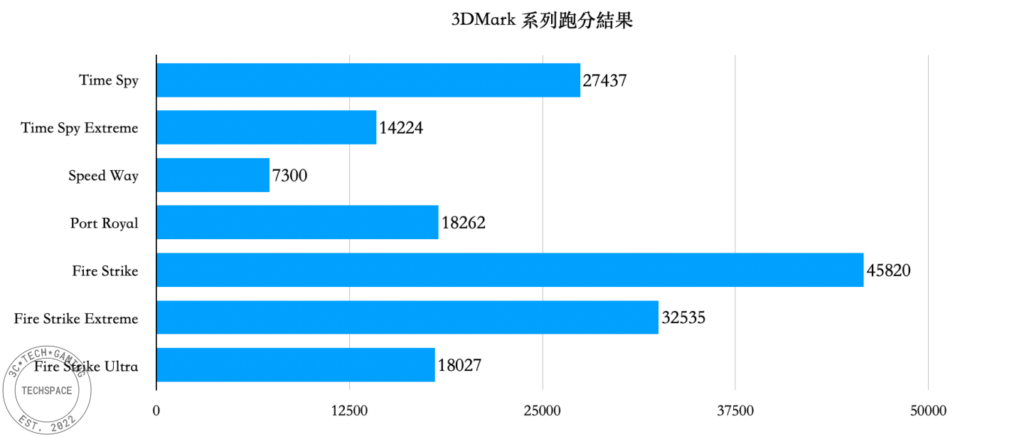

3DMark 串燒測試

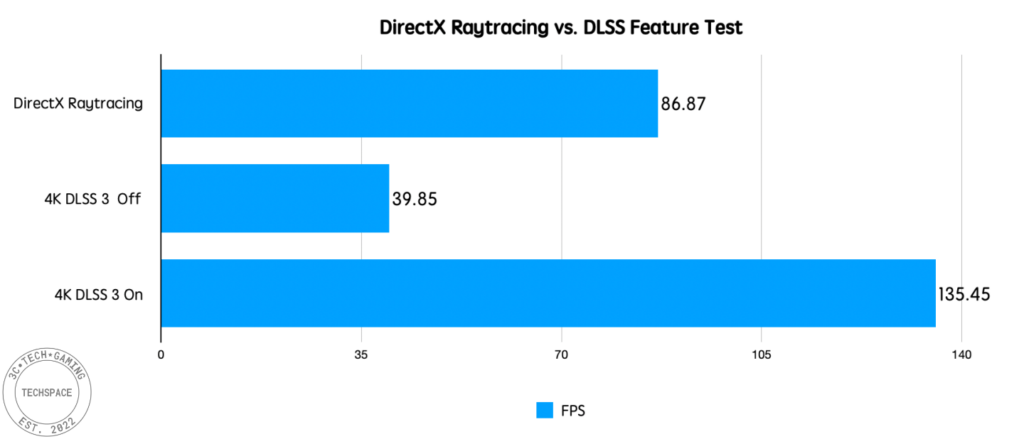

首先是 3DMark 的串燒測試,當中包含 DX12 的 Time Spy 系列、DX11 的 Fire Strike 系列以及針對光追部分的 Port Royal 和 Speed Way 等等。以 Time Spy 來說能輕鬆突破 25000 分大關,Fire Strike 更是一舉拿下 45000+ 高分表現,Port Royal 也上看 18000 分,要對應 4K 遊戲基本上是輕而易舉。另外也附上 DXR 和 DLSS 3 的相關測試供參考(點圖可放大)。

各遊戲效能跑分比較

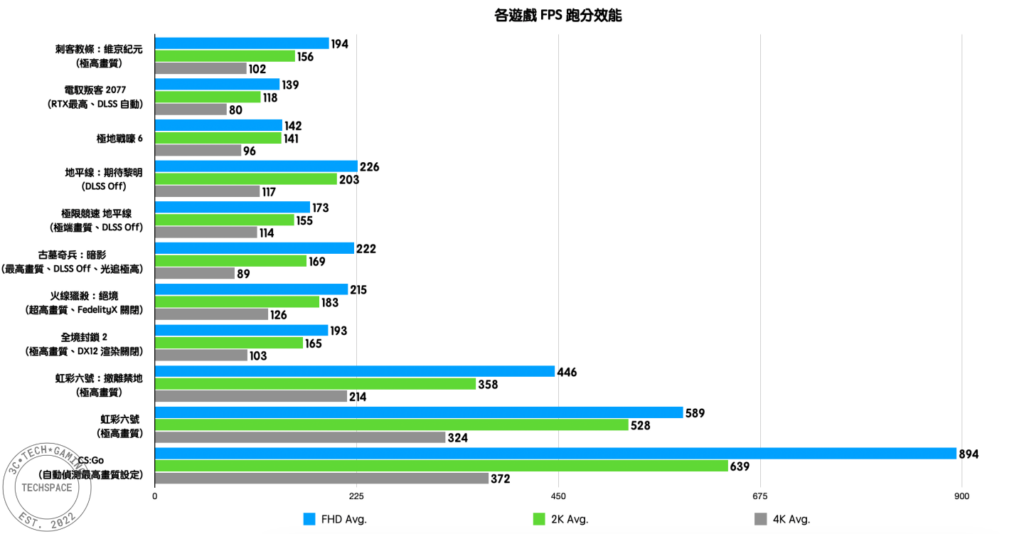

在最主要的遊戲表現方面,我們選了總計 11 款涵蓋 3A 級和電競類遊戲做跑分代表,並且都將內建畫質開至遊戲預設最高,並且支援光追的遊戲也將效能開至最高水準測試,詳細設定見圖:

測試數據中也包含不同解析度下的結果,以 3A 級類型遊戲來說,4K 解析度下平均都有達到 80+ FPS 的表現,部分遊戲需端看優化表現和搭配 DLSS 技術,但就硬實力來看,平均要達到 60+ FPS 並不困難。而在電競類遊戲方面,《虹彩六號》和《CS:GO》遊戲也能輕鬆突破 300+ FPS,至於在 FHD 或 2K 解析度方面表現自然也不在話下,動輒都是 120+ FPS、甚至電競類也有 500+ 以上水準。

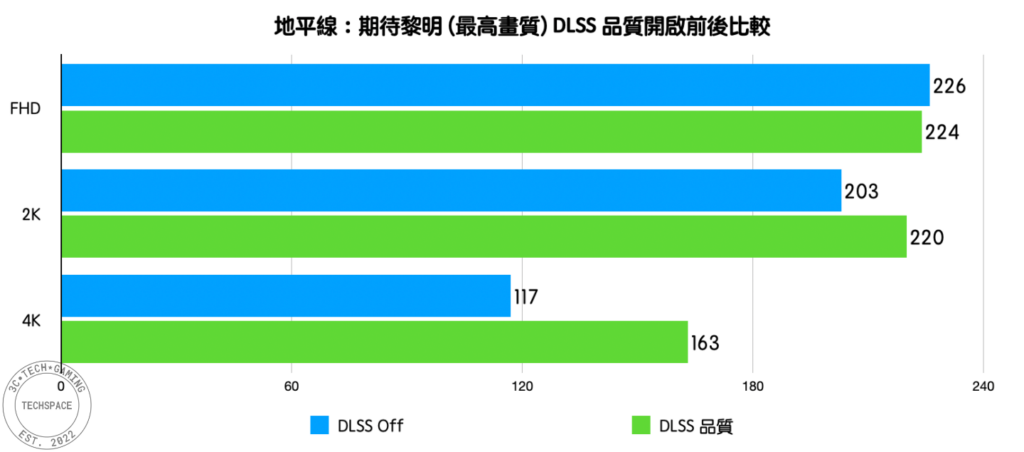

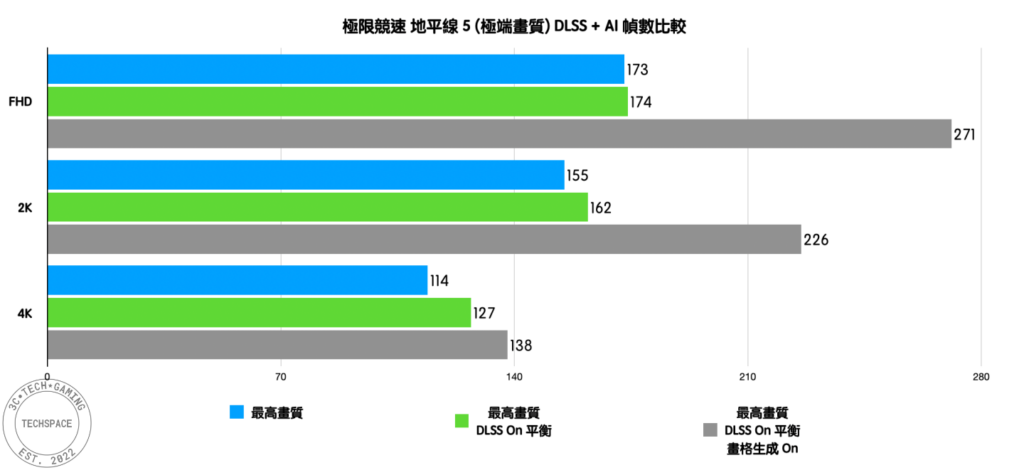

不過說到 DLSS 技術,我們也抓了幾款當中支援 DLSS 技術和 RTX 40 獨有的 AI 畫格生成遊戲做對比,首先就 DLSS 技術而言,目前已進步到第三代來說已經十分純熟,從《地平線:期待黎明》遊戲中可發現,DLSS 技術在本身效能表現就已十分輕鬆的 FHD 解析度下能帶來的提升並不多,甚至數字誤差下和硬實力表現相當。但當來到 2K 甚至 4K 解析度時,就能帶來明顯效能提升,尤其在 4K 下甚至有 39% 的漲幅,效果卓越。

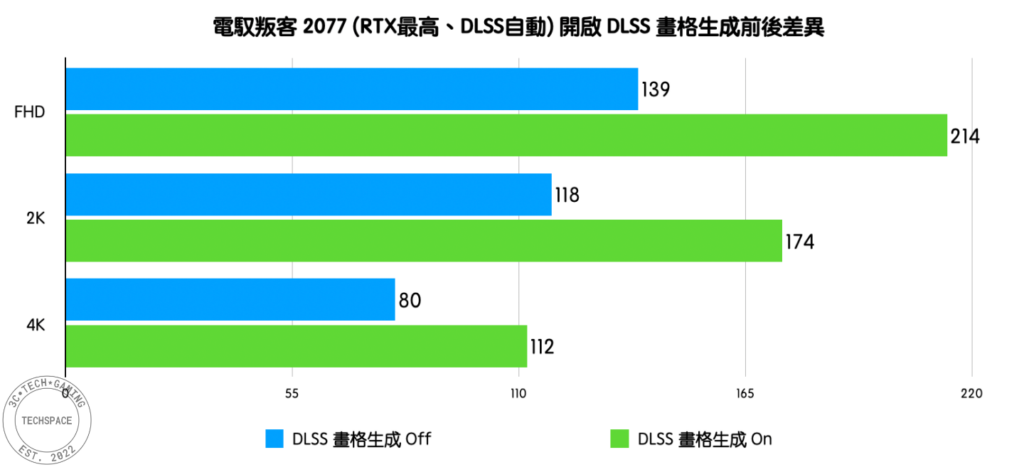

而假如你各位喜歡玩得遊戲並非電競類的話,RTX 40 系列支援的 AI 畫格生成能夠進一步提高 FPS 數字,以目前支援的《電馭叛客 2077》或《極限競速 地平線 5》兩款來說,前者在單開 DLSS 平衡模式時,4K 效能已能在開啟最高光追模式下達到平均 80 FPS 水準,但再進一步開啟 AI 畫格生成技術的話,能夠突破到 112 FPS,這是接近 40% 的效能提升,在 2K 和 FHD 解析度下,也能分別帶來 47% 和 54% 的驚人提升。

同樣的結果也能印證在《極限競速 地平線 5》當中,但由於該遊戲本身優化已十分優秀,因此兩個技術帶來的幅度不像前一款遊戲這麼高,尤其 DLSS 技術帶來的提升相對弱了些,但若是進一步疊加上 AI 畫格生成的話,對比 DLSS 和 AI 畫格生成都不開的情況下,4K 解析度能帶來 21% 漲幅,效能提升最明顯的是在 FHD 解析度中,前後對比來到將近 57%,2K 解析度時則是有 46%。

簡單來說,多數時候只要你想玩的遊戲有支援 DLSS 和 AI 畫格生成技術的話,就打開它們吧!對於遊戲順暢度的提升來說會有非常明顯的 Buff!尤其 AI 畫格生成導因於 RTX 40 系列搭載的第三代 Tensor 核心帶來的 AI 運算效能提升,對於顯示卡本身的負荷也減輕了不少。

溫度和功耗紀錄

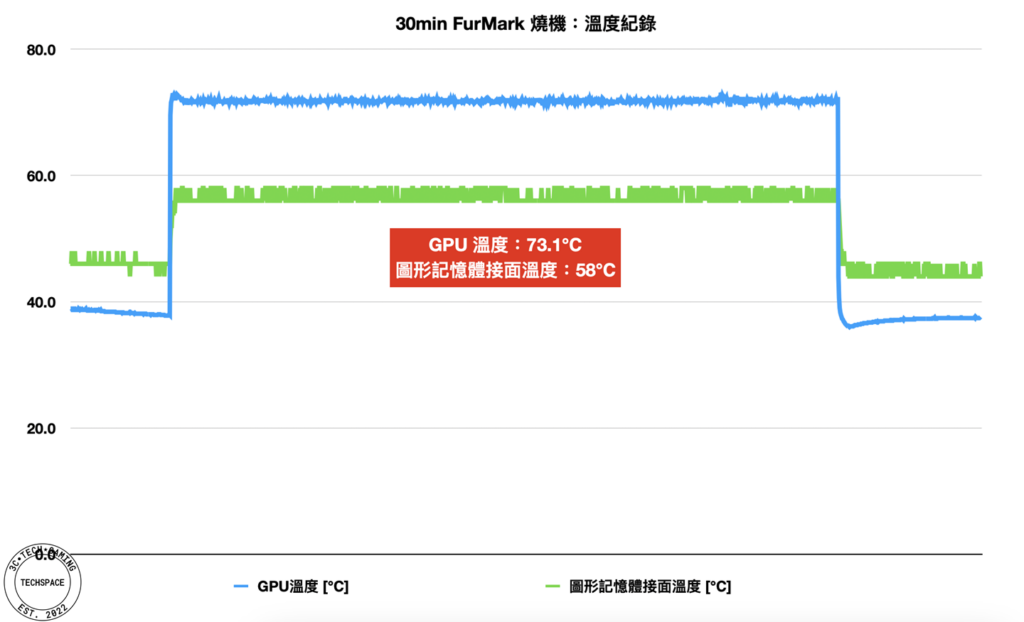

在看超頻以前,先來簡單利用 FurMark 和 HWINFO 的組合測試紀錄,看看 ROG Strix RTX 4080 OC 在極限狀態下的溫度以及功耗紀錄,以下測試為室溫約 26 度左右進行,前後為 5 分鐘待機、中央 30 分鐘燒機。首先以溫度表現來說,GPU 平均溫度落在 73.1℃,圖形記憶體接面溫度則是不到 60 度,散熱表現實屬可圈可點。

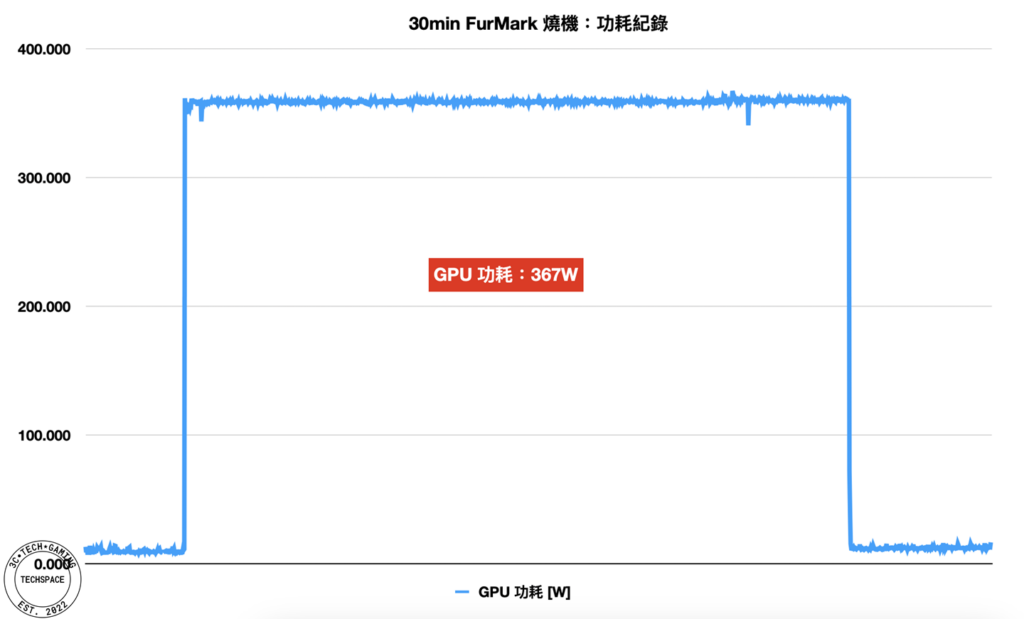

另外則是功耗表現,NVIDIA 官方功耗為 320W,測試過程中則是達到 367W,考量到對比公版卡時脈已進一步拉高,有這樣的功耗表現是在預期中的,如果一般日常使用沒有額外超頻需求的話,800W 以上的電供搭配會比較無後顧之憂。

ROG Strix 最強空冷 RTX 4080 顯示卡

總結來說,ROG Strix RTX 4080 OC 作為當前自家 RTX 4080 系列旗艦級顯示卡可說是當之無愧,外型設計也是 Strix 系列一貫的外放高調,尤其正面顯眼的無懼之眼更是信仰代名詞,搭配上新的 RGB 環形燈條搶眼但不至於過度「亮眼」。

性能表現方面自然也是無話可說,RTX 4080 天生的硬實力已經十分強大,加上多數 3A 級遊戲在 4K 解析度下都能輕鬆對應,開啟 DLSS 和 AI 畫格生成後就能達到優秀的流暢體驗,開好開滿!

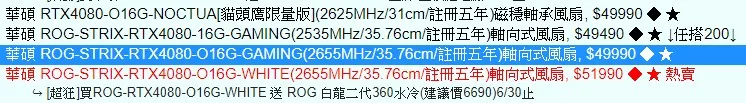

目前 ROG Strix RTX 4080 顯示卡在通路上建議售價為 49,990 元台幣,另外還有非 OC 超頻版,其動態時脈為 2535MHz,但價格僅差 500 台幣,可以的話還是建議直上 OC 版本。

至於白色版本的話則是會貴上 2,000 元來到 51,990 元,以此價格來說如果荷包有辦法再捏一下的話…其實是有機會上看到 RTX 4090 系列顯示卡。不過,好處是目前到 6 月底以前買白色版本 ROG Strix RTX 4080 超頻版本的話,會有送 ROG 水冷的相關促銷活動,有興趣的玩家仍是可以考慮考慮。

歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!

喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!

我們也有 Google News 可以隨時 follow!