終極創世神!ROG Hyperion GR701「白晝」機殼開箱:雙 420mm 水冷支援、雙前置 USB-C、60W 快充

話要先說在前頭,Hyperion 機殼(GR701)在此之前就已經正式推出,是繼 Helios 和 Z11 後的第三款機殼。最一開始是常見的全黑設計,鋁合金的 X 型酷炫支架非常吸睛,後來該機殼推出與「新世紀福音戰士」跨界聯名合作推出的 EVA-02 貳號機明日香版本,再來才是目前小編手上…啊不…是桌上的這台巨型 White Edition 白色版本。

ROG Hyperion GR701 機殼包裝配件

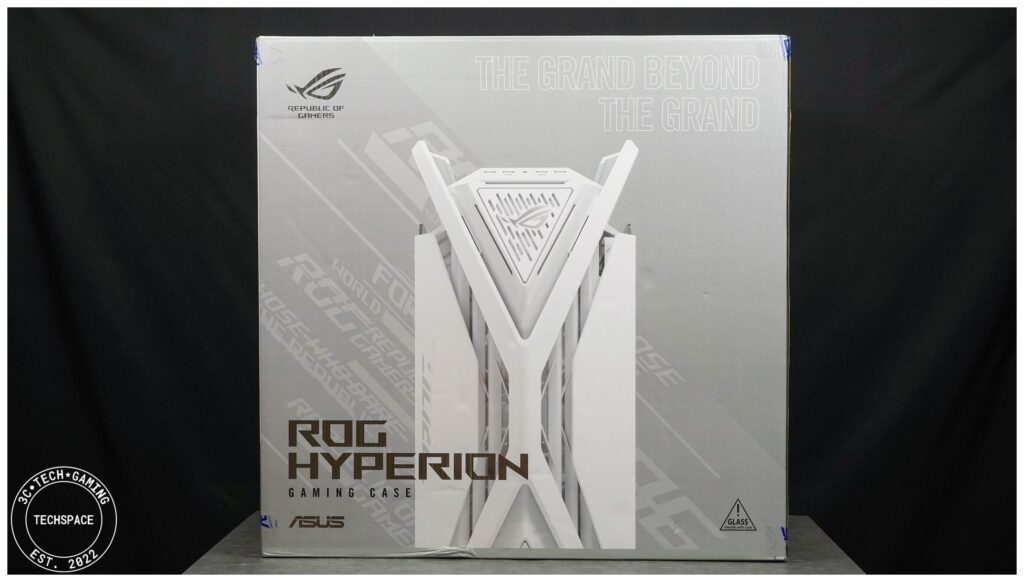

相較於黑色和 EVA-02 的紅色包裝,白色版本的 Hyperion 機殼顯得更加簡約乾淨,就連包裝也是對應白色系。正面放上斗大的 X 造型支架和產品名稱,背面則是重點特色,包含鋁合金支架、強化散熱、超大容量等等。

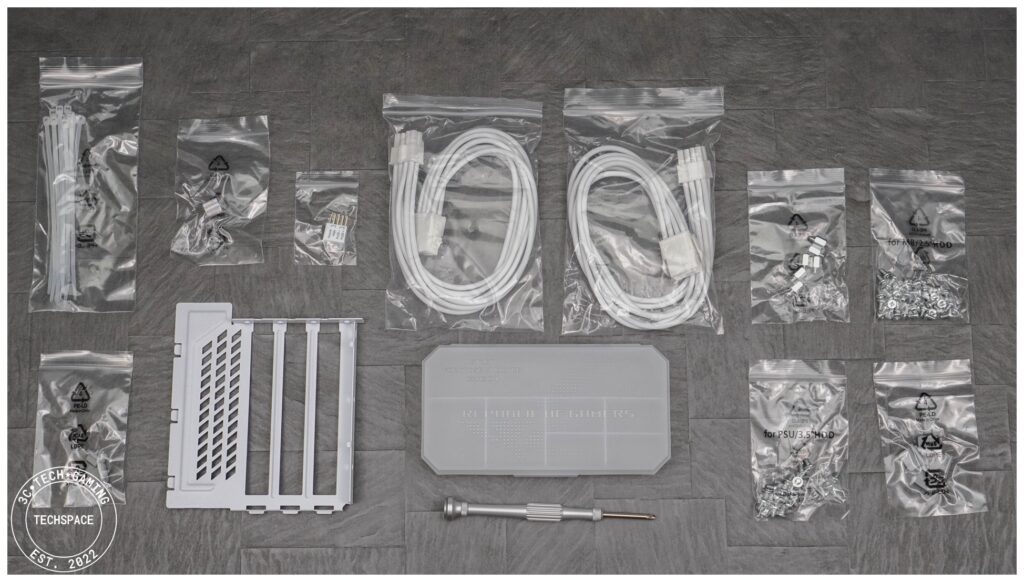

而隨附的配件則是包含用戶手冊和其他組裝時會用到的螺絲和線材等等,

先帶大家看看配件盒內容,打開後會發現各式包裝十分整齊,直接映入眼簾的是 CPU 8pin 白色延伸線材,由於 Hyperion 機殼本身體積非常大(659 x 639 x 268mm),部分電供的 CPU 線材長度不夠的話可以藉此線材延長,而且由於該線材與機殼同樣都是白色系,所以視覺上也會看起來更有一致性,這點小編在後面組裝裝機時可以給大家看看。

盒裝中完整內容還包含束帶、對應機殼的白色透明螺絲收納盒、ROG 螺絲起子、顯卡垂直轉接架、前面板 I/O 橡膠防塵塞子、粗牙細牙螺絲、Q-Connector 和裝機用螺絲。值得注意的是,雖然有提供顯示卡垂直轉換支架,但 PCIe Riser 延長線要玩家自行準備喔~ 小編認為在配件中額外提供螺絲收納盒是個很不錯的小舉動,畢竟隨著裝機完成後有個地方能夠安全收納系小螺絲是個不錯的設計,不過 Hyperion 機殼本身也有地方可以簡易收納就是了~先賣個關子!

ROG Hyperion GR701 機殼開箱

噹啷~Hyperion「創世神」正式亮相!白色機殼的視覺感真的是非常不錯,少了點傳統黑色機殼的剛硬戾氣,多了點可以作為擺放品的精品質感。

Hyperion 機殼本身重量達到 20.8 公斤,所以拆包裝取機殼時建議可以兩個人共同執行會輕鬆些。第一次開箱時,正面 X 型支架上會有用來固定左右兩側側蓋的透明膠貼,記得要先取下再開始進行裝機喔!

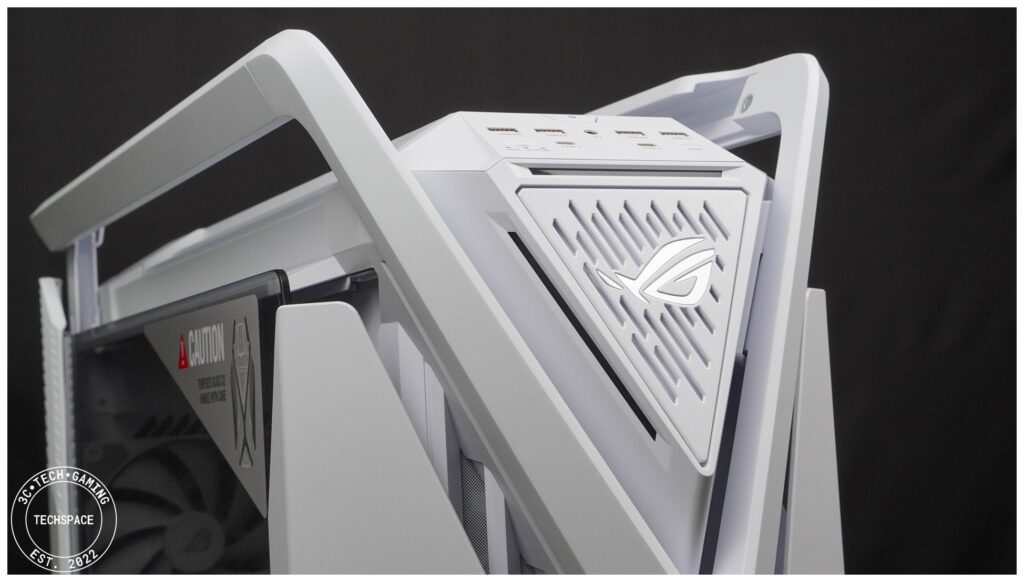

正面的 X 造型支架,以及上下兩片支援 RGB 燈效三角形造型版,最後則是左側蓋前方的 ROG 字樣,各方面來說都一再強化了玩家共和國的狂放外型設計。

值得注意的是,X 造型支架也從上下兩側延伸到整個機殼頂部和底部,分別做為托把支架和底部腳架支撐,全鋁合金的材質可以確保最大承載 80 公斤重量,所以不管內部搭載了什麼樣的硬體規格,不怕機殼承受不了,就怕你的手臂撐不住~挪動機殼就像在做重訓一樣!

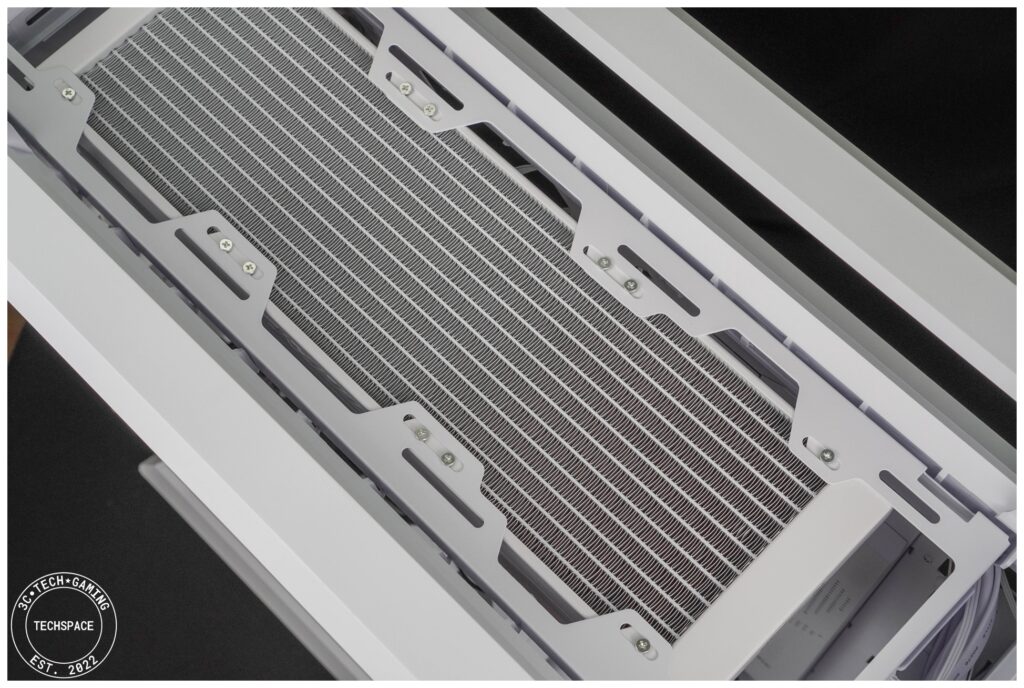

頂部的上蓋是可以直接用手推出後卸除的,這時可以看見位於下方的 420mm 散熱空間安裝位置。

這片散熱板可以藉由前方的螺絲轉開後卸除,方便玩家在裝機時水冷排或風扇能更輕鬆安裝。

前置 I/O 集中在機殼頂部部分,提供 USB 3.2 Gen 1 Type-A 共 4 組,Type-C 左右各一組,另外還有開機鍵、LED 燈效模式轉換、3.5mm 耳麥孔和重啟鍵,I/O 彈性絕對是旗艦等級,高彈性、高效能!

傳統機殼得前置 I/O 通常頂多只會給到兩組 USB 3.0、一組 Type-C 加上 3.5mm 耳麥孔這樣的組合,由於 Hyperion 的 USB 接口數量是其兩倍,所以其需要與主機板之間對應的 USB 9pin 線材也會是兩條。另外,Type-C 連接埠部分支援最高 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) 的傳輸速度和 60W 快充支援,但會需要主機板分別有對應的兩組 Type-E 供電口和 6pin 獨立 PCIe 供電,這對於各家主機板來說都是必須選擇頂級產品線才有的規格,但想必已經選擇這麼旗艦等級的機殼作為基底的話,再搭配個頂級主機板應該不是難事吧!

機殼正面左右側面板都是採用磁吸式卡榫設計,只需輕輕施力就能打開。

機殼正面配有大量簍空面積增加進氣,而且開啟側面面板後會發現配有隱藏式的防塵濾網,是抽取式的三角形設計,清潔時直接抽取就能卸下,視覺上搭配 Hyperion 的霸氣設計,搭配上還是非常不錯的。

Hyperion 整個設計都是走在 ROG 的設計語言巔峰上,兩側面板打開後就會展現出一種類似《變形金剛》大黃蜂要起飛的感覺~看起來真的是非常酷!

而且可以發現玻璃透側面板的內部會略帶一點鏡面反射效果,這在裝機完成後展示非常方便。

另外,左右兩側面板的轉軸固定是可以藉由將面板向上抬起後直接卸除的,整個過程不需要動用到任何螺絲工具,相當方便。不過這兩面玻璃面板本身也有一定重量,所以搬運過程中還是要小心~

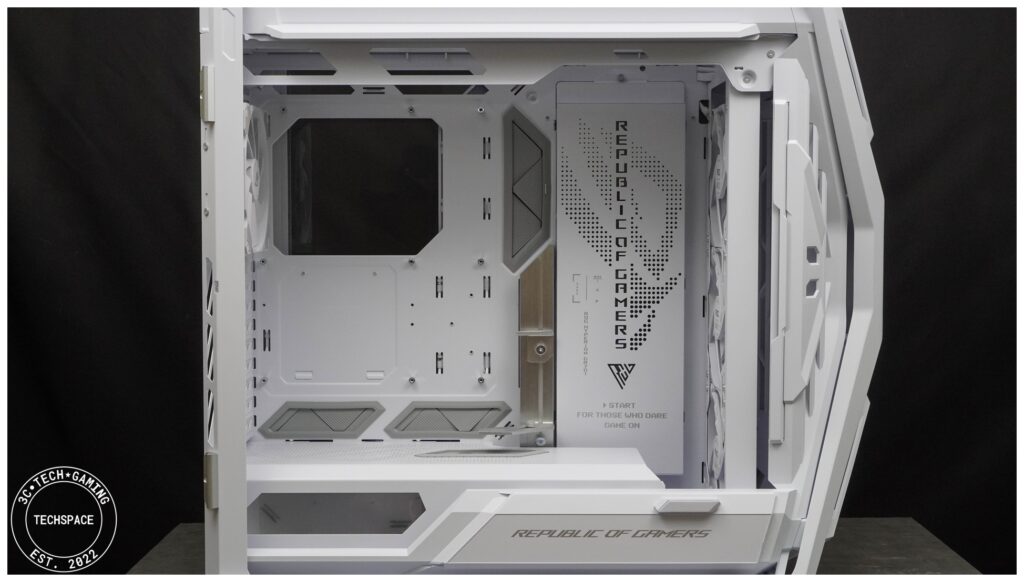

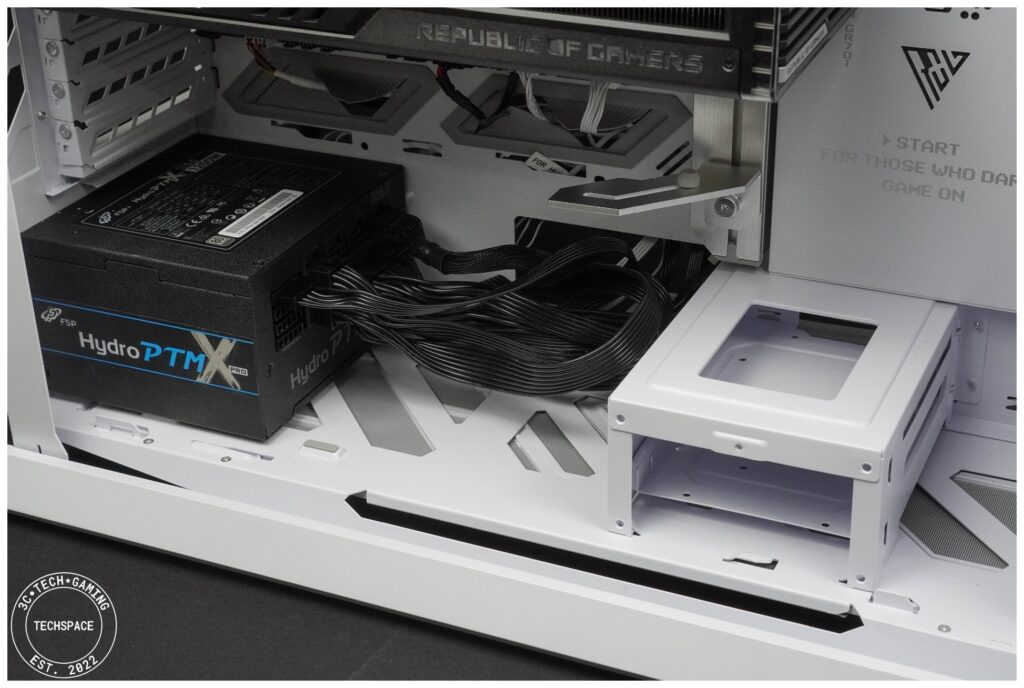

卸下透側面板後就能先來看看 Hyperion 機殼內部的空間布局了,採用的是常見的電源艙設計,位於機殼下半部,外層有保護罩蓋著,但後方有留透明區塊,這部分是如果玩家搭配像是 ROG Thor 這類側面有 OLED 面板的電供的話,可以直接在這邊看到整機目前的瓦數資訊。

內部的主機板空間支援最大 E-ATX 尺寸,處理器的散熱器高度則是最高 190mm,主流塔散絕對都能輕鬆對應。至於顯示卡長度部分則是直接提供到最大 460mm 長度,當前最強顯示卡來了也不怕~最後在 PSU 長度部分則是 240mm。

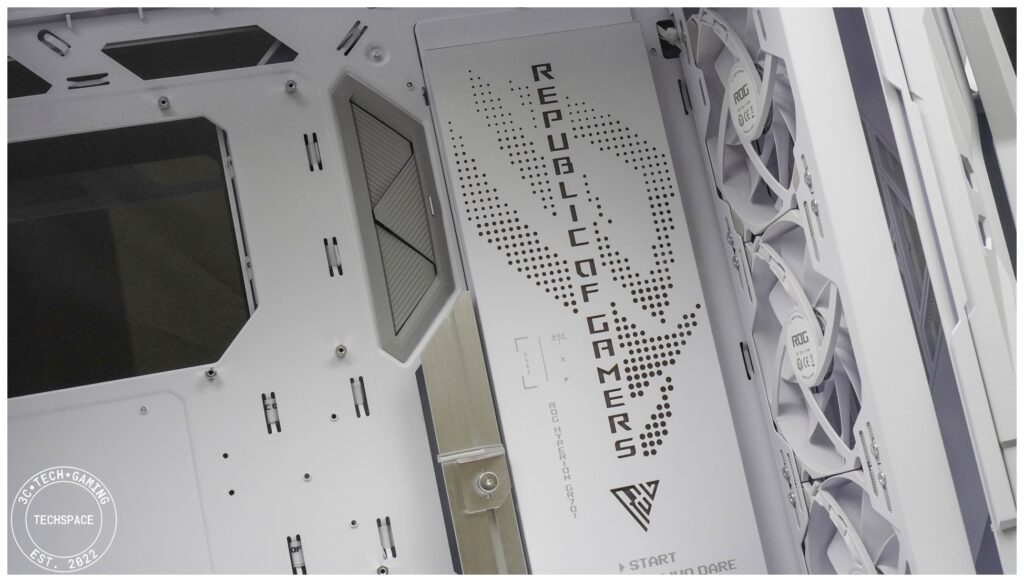

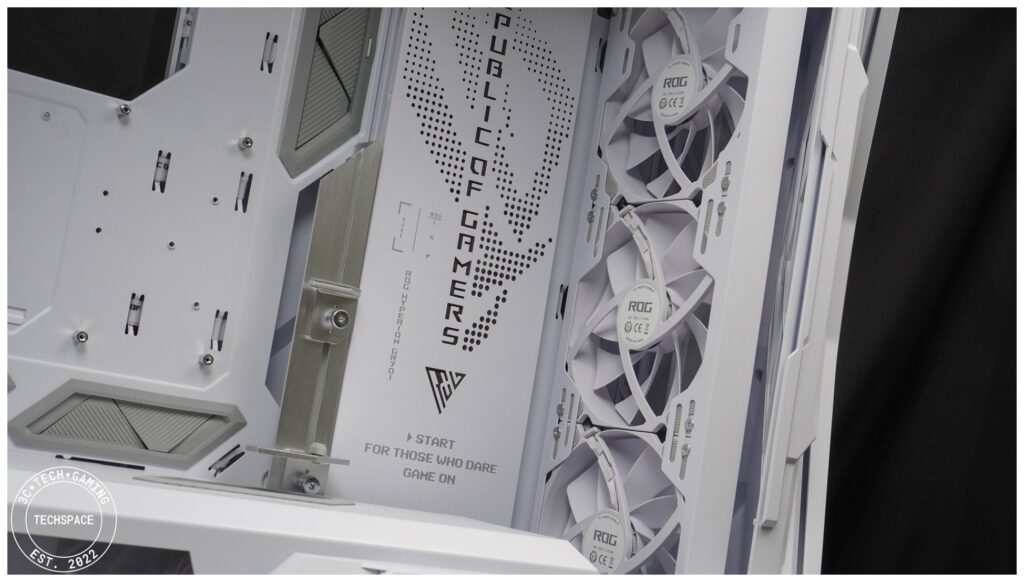

另外,Hyperion 本身已經預先安裝好 4 顆 140mm 的 PWM 風扇做好基本導流,分別是前方 3 顆、後方 1 顆,前方的 3 顆已經直接安裝在風扇 / 冷排安裝底座上,此處最大也可支援 420mm 水冷,需要轉換的話可以直接該底座以螺絲起子卸下即可。

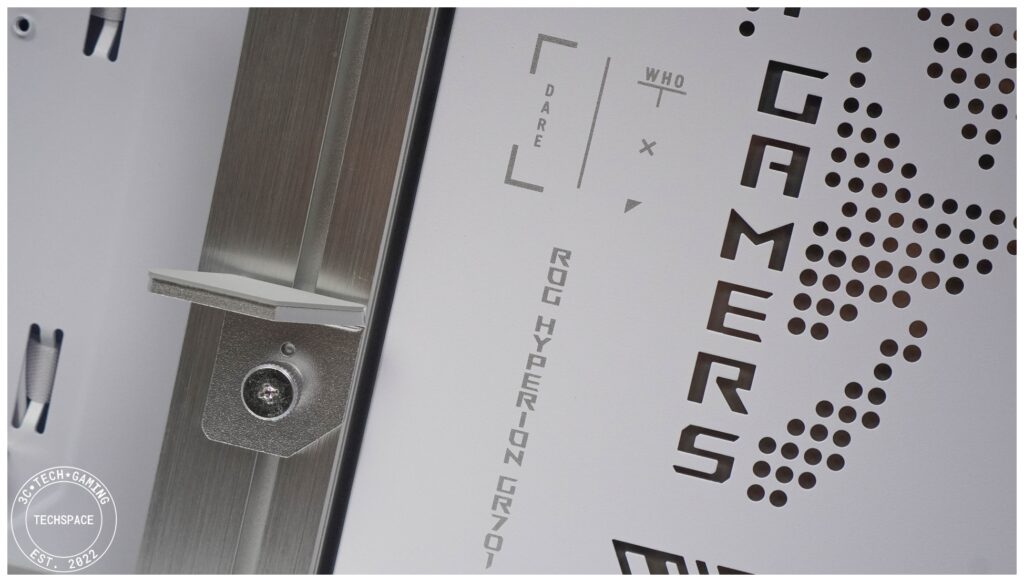

右側的這塊 Republic of Gamers 面板除了信仰值點好點滿以外,這塊面板本身其實具備 ARGB 燈效的效果,而且是可以讓玩家直接將其整張卸下(須從另一側卸除螺絲),當作額外的 RGB 燈效展示面板使用,非常酷炫。

小編先提供官方的展示圖給大家理解:

下方則是有 ROG 的標誌性標語「WHO DARE」字樣,同時也標明產品型號強化形象。

前面板下方已經預先安裝的 3 顆 140mm PWM 風扇,是 12V 0.3A 規格,型號標示為 TC14025 12HM-P。

視角往面板旁邊看會發現 Hyperion 自帶同樣是鋁合金材質的顯示卡固定支架,而且是垂直水平安裝兩用支架,高度調整藉由螺絲固定,原則上水平安裝時的固定底會是上半部、垂直安裝的後才會動用到下半部比較大片的固定架。

接著來看看旁邊的電源艙上方進氣孔,除了有大量橡膠整線槽外,網孔上也能隱約看到 ROG 敗家之眼的 Logo,最大程度點亮信仰。

左側的 PCIe 插槽總計提供 9 槽,安裝顯示卡後還會有非常足夠的空間可以搭配其他 PCIe 裝置。

這邊也預先展示一下如果要安裝垂直顯示卡轉換架的話,至少要將從下往上數 6 片 PCIe 插槽卸除後才能轉換安裝。

我們將鏡頭轉向電源艙側面的位置,這邊 ROG 做了一個類似抽屜式隱藏收納空間,將下方拉門向左施力即可。

設計上來說這邊是為了讓玩家能夠簡單將隨附的螺絲起子和相關的裝機螺絲置於此處,以便臨時有需要用到。另外,在裝機步驟來到電源供應器時,也需要將此處的兩個螺絲卸下,將此抽拉式的抽屜卸除。

卸除完畢後視覺上會長這樣,這時候只要抓住電源艙的蓋子,朝機殼前面板的方向推拉,即可將電源艙遮罩卸除。

卸除遮罩後就會看到底下其實留有非常大面積的安裝和整線空間,另外,兩個 3.5 吋 HDD 硬碟安裝槽的 SATA 連接埠安裝時也會位於此處,方便玩家直接從左側電供拉 SATA 線材安裝,設計上是有滿多 DIY 便利巧思的。

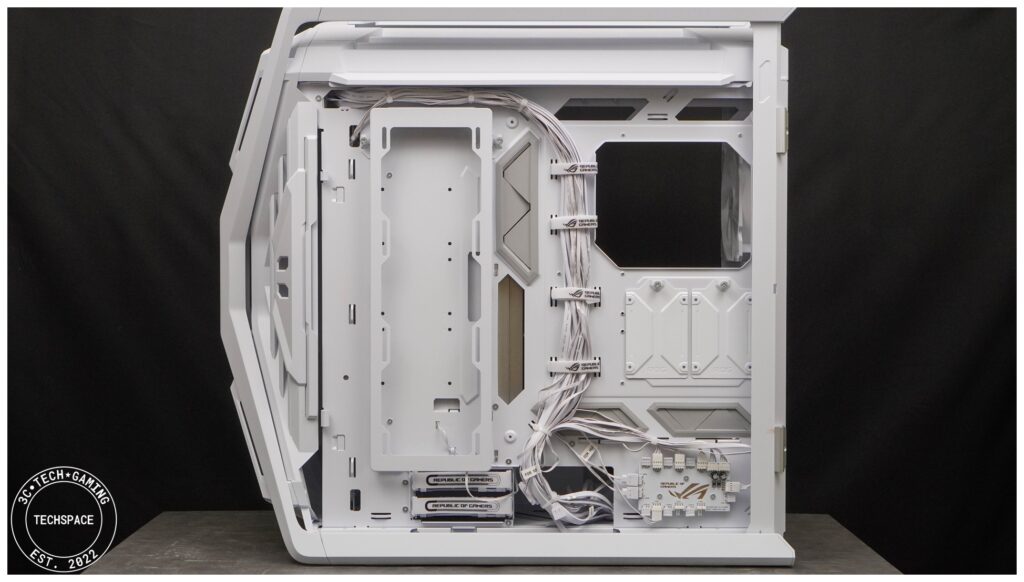

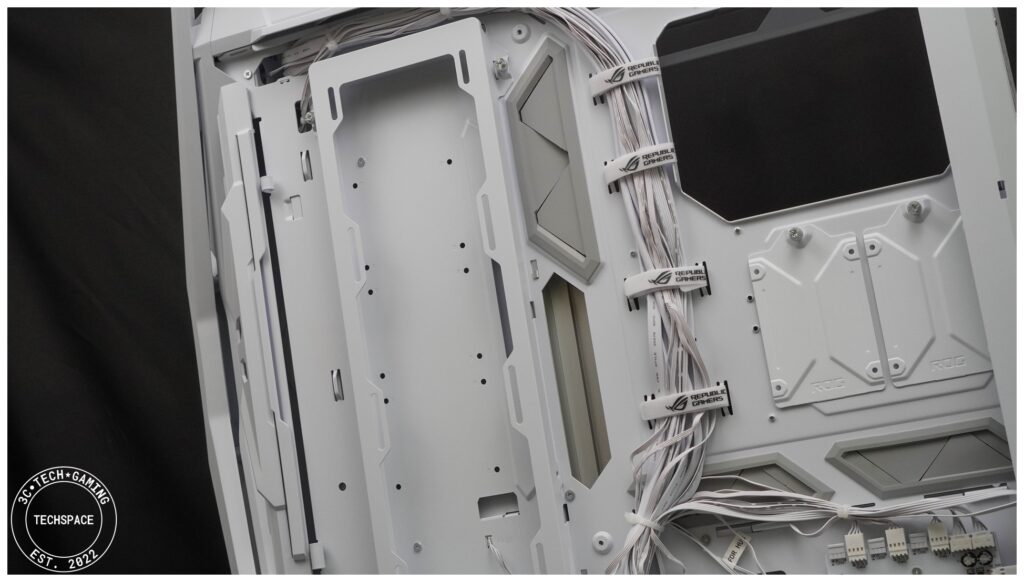

接下來我們看到機殼另一側,也就是整線線材集中區。視覺上很方便的是這一側其實還有一個小柵門,能直接隔絕許多線材,讓整線變得非常簡單。

中間右側有提供兩個 2.5 吋 SSD 安裝空間,上方則是用來安裝主機板位置的後方,採用裸背的設計,方便玩家能直覺的更換 CPU 散熱器。

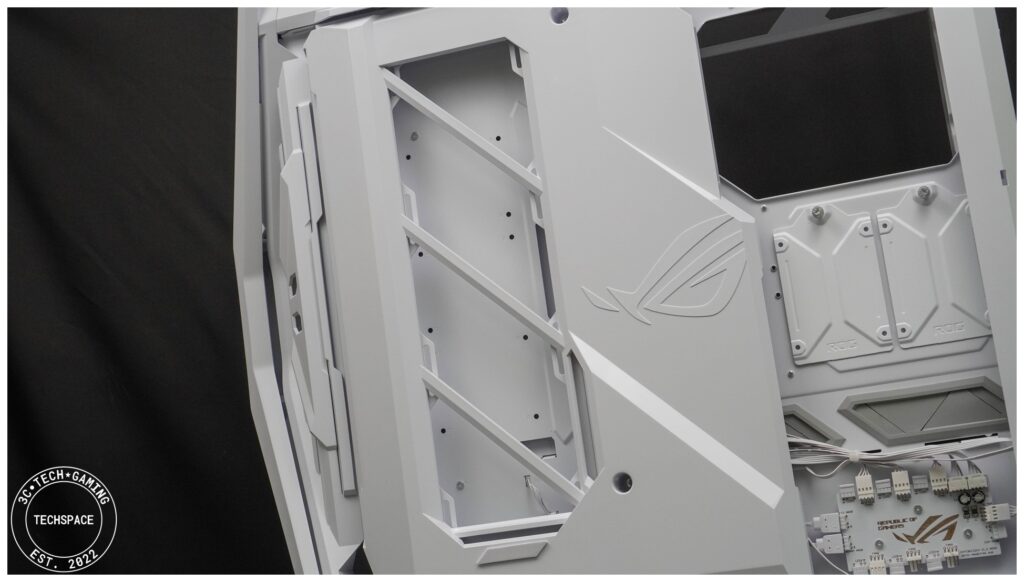

左側的遮罩是可以將下圖中兩孔內螺絲卸除後將其拆下,安裝方式和兩面透側的卡榫相同。

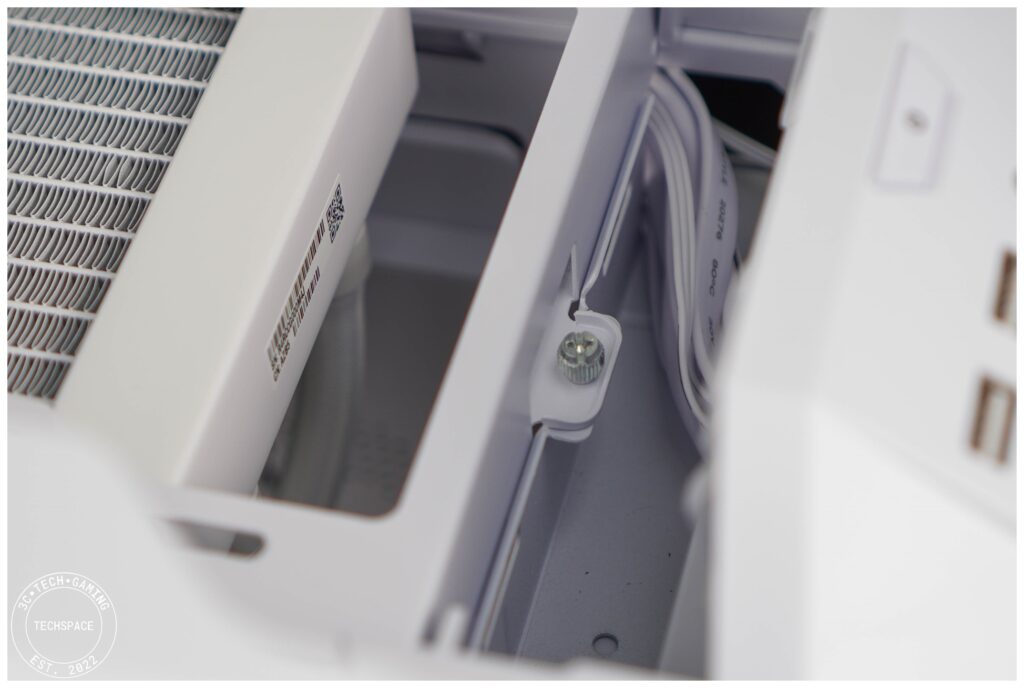

卸除後就能直接看到 Hyperion 後方已經預先做好整線,並且以數線和魔鬼氈統整完畢,總計 4 組魔鬼氈提供寬裕的線材寬度,中間左側兩個進線槽、主機板上方和下方也各有兩組進線槽方便玩家走線。

左側這塊 360mm 的空間是能夠讓玩家安裝額外散熱的布局,如果將前文提到的正面 ROG 面板取下後就能作為散熱或是額外儲存空間的安裝空間。

將其上方兩顆螺絲卸下後即可將整塊面板卸除,方便玩家組裝。

機殼內部的 ROG 面板這時候只需將其背後的四顆螺絲卸除即可取下,這塊面板本身是有獨立的 Micro-USB 供電插孔和 ARGB 燈效針腳,所以可以用獨立外接的方式使用。

面板後方有獨立的左右腳架,同時也可以看到 ARGB 針腳(中央米黃色位置)和位於其左側的 Micro-USB 供電口,供電口上方的小擋板則是作為 LED 模式切換的按壓按鈕。

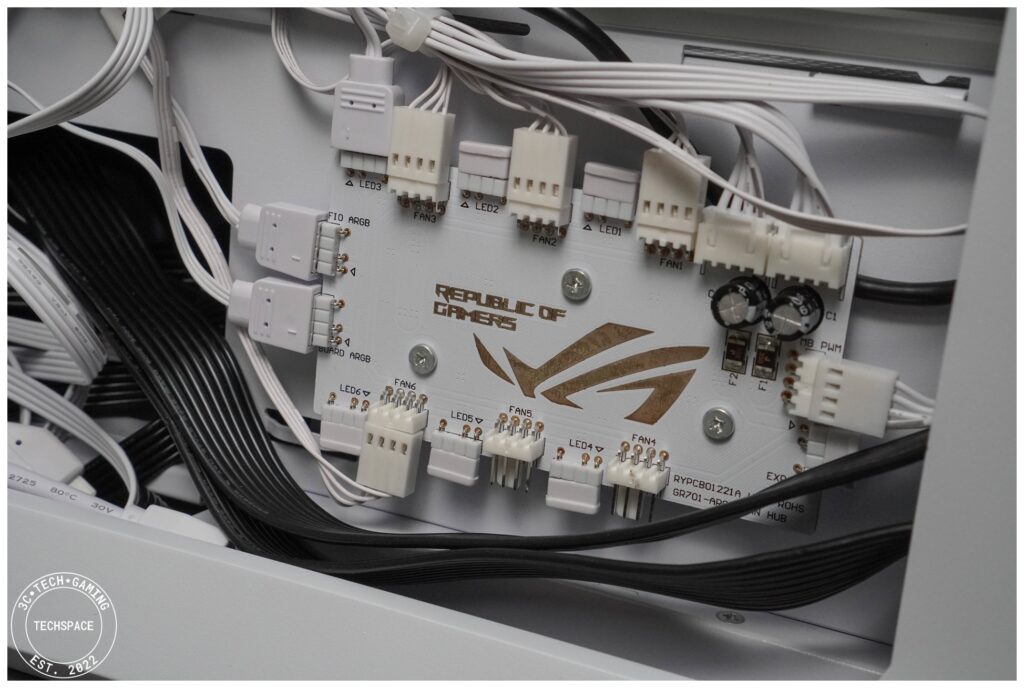

另外,Hyperion 機殼自帶的風扇及 ARGB Hub 本身位於右下方,提供風扇和 ARGB 裝置所需針腳,總計提供 6 組風扇 4pin 供電針腳和 8 組 ARGB 針腳。

主要的前置 I/O 和右下方風扇及 RGB Hub 所需線材一併統整,搭載的四顆風扇所需 4pin 供電和 5V 3pin 的 ARGB 針腳也已經預先裝好。

其左側則是前文有看到的兩組 3.5 吋 HDD 安裝槽位,並且有搭配 ROG 魔鬼氈的設計,安裝時只需拉魔鬼氈即可將插槽拔出,設計上也是個滿聰明的選擇。

實際裝機展示

小編找了些手邊的零組件來作為這次展示的裝機效果,詳細的零組件規格如下:

- CPU: AMD Ryzen 9 7950X

- AIO: ROG RYUJIN III 360 ARGB

- MB:ROG CROSSHAIR X670E HERO

- RAM: Kingston Fury Beast DDR5-5200 RGB 16GB x2

- SSD: Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB

- GPU: ROG Strix RTX 4080 OC 16GB GDDR6X

- PSU: FSP Hydro PTM X PRO 1200W

- OS: Windows 10 22H2

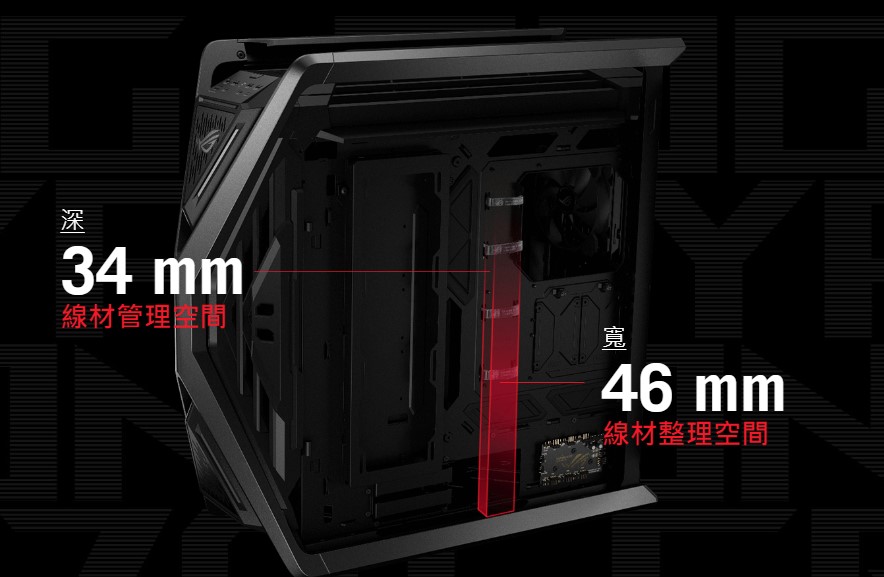

不得不說體積大的機殼在自行 DIY 組裝的過程中就是十分輕鬆,由於保留了許多走線和整線空間,像是在背面預先以魔鬼氈做固定的線槽,就提供寬 46mm 的空間,而且整個線材安裝深度距離側面板闔上時也有保留 34mm 的空間,所以當零組件全數上機後,需要做的只是將線材以束帶固定好即可,其他多餘的線都可以直接安置在電源旁,空間非常足夠。

整台 Hyperion 裝機完成之後展現的效果非常亮麗,而且由於是白色機殼的緣故,所以看起來會更簡潔一些。

正面上下兩側的面板都有 RGB 燈條點綴,很有科幻風格~一直讓人想到《星際大戰》的暴風軍頭盔~

內部空間展示,RGB 效果點亮之後視覺上非常好看,比較可惜的是前後預先安裝的風扇不具備 RGB 燈效,不然應該看起來會更驚人。

如果想要將前文提到的 ROG 面板取下獨立擺放的也是不錯的喔!

我們也簡單藉由 HWINFO 紀錄 AIDA64 Extreme 和 FurMark 雙燒機下於室溫約 26 度的環境下針對 CPU 和 GPU 紀錄,時長約 30 分鐘,前後各有 5 分鐘待機時間。

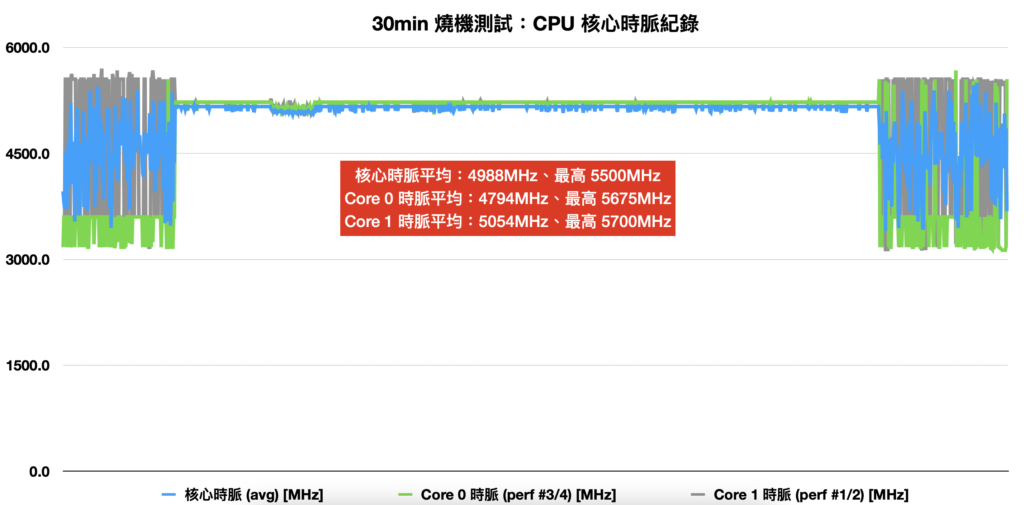

首先先看 CPU 的部分,測試期間最高平均時脈來到 5500MHz,由於 R9 7950X 沒有大小核的差別,所以抓核心 0 和核心 1 兩顆作為代表,分別最高時脈來到 5675MHz 和 5700MHz。

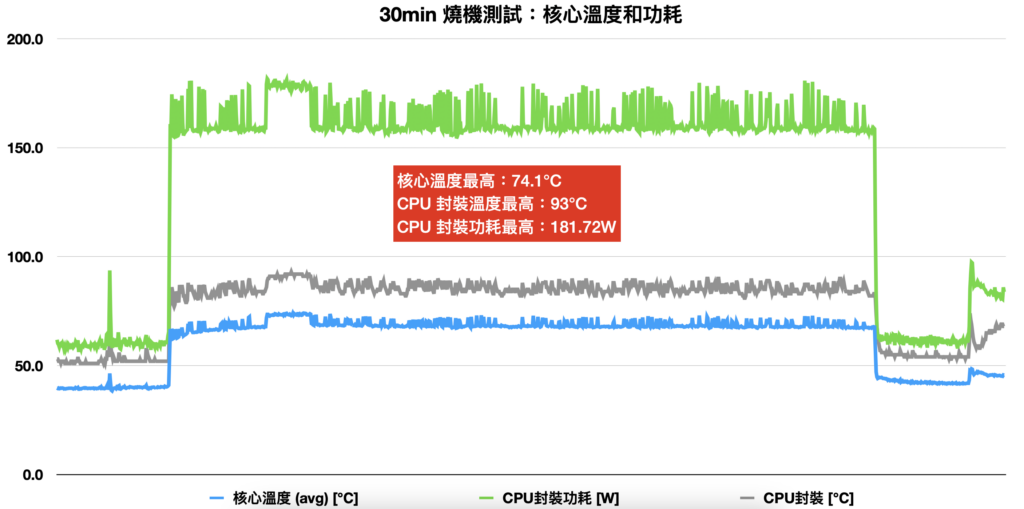

此時 CPU 核心溫度最高來到 74.1℃、而 CPU 封裝則是來到 93℃,功耗在 181.72W。

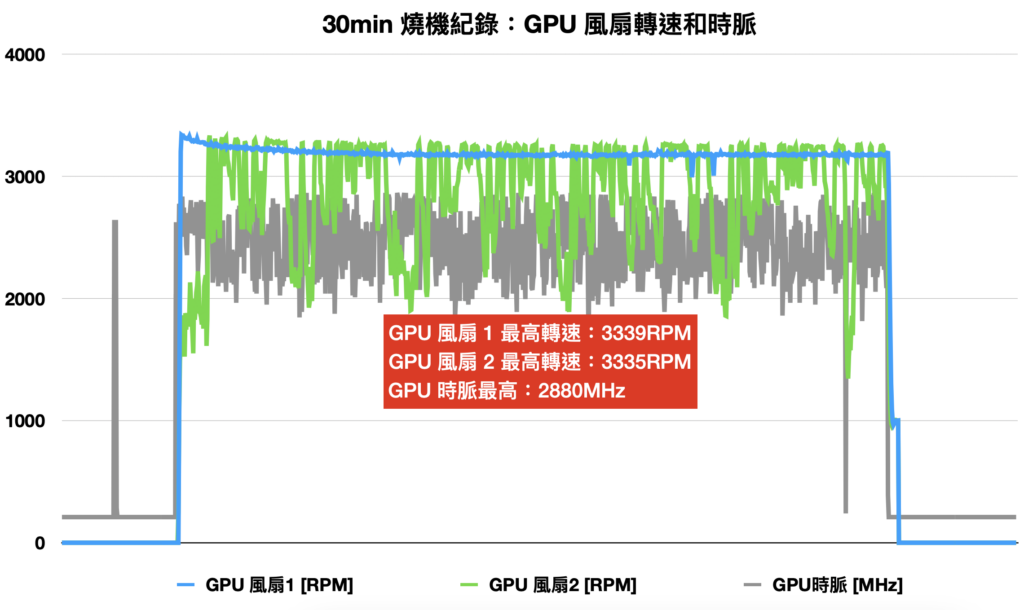

另一方面,顯示卡的風扇轉速平均都在 3300+ RPM 以上,而此時的最高時脈在 2880MHz,平均差不多落在 2500+MHz 上下波動。

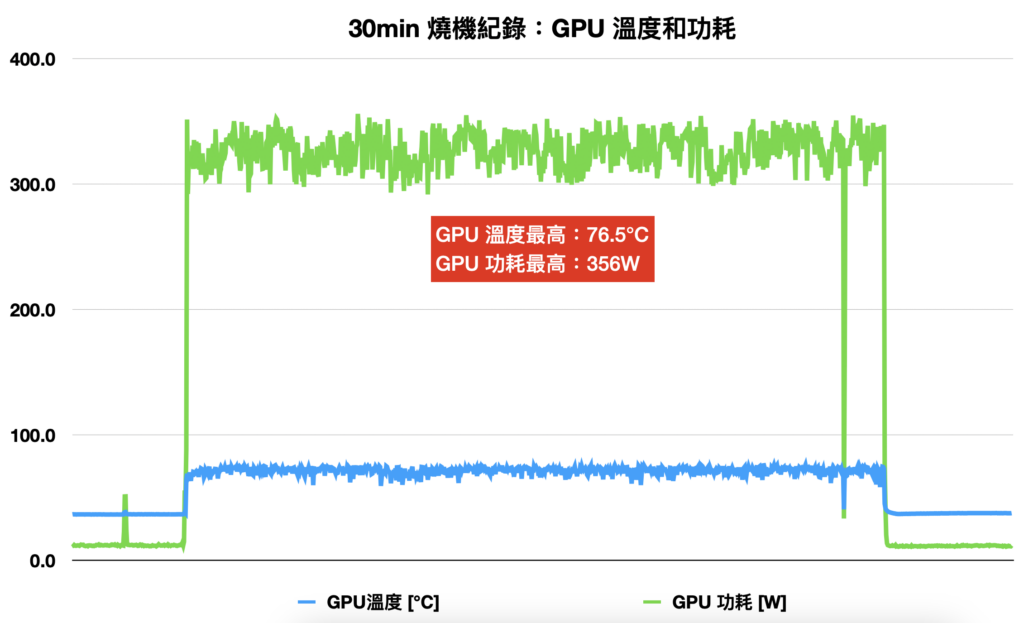

至於顯示卡功耗和溫度方面,GPU 最高溫來到 76.5℃,而此時的最高功耗在 356W。

不管是 CPU 還是 GPU,Hyperion 在四顆 140mm 風扇風流加上 360mm 水冷的輔助下,散熱效果非常卓越,而且由於機殼內部空間也非常充足的關係,導流效果非常不錯,測試結果幾乎快要跟我們先前在裸機平台上進行的結果相同了,可見其效能之驚人。

總結和心得

整體來說,ROG Hyperion GR701 機殼作為目前 ROG 旗下旗艦級的 E-ATX 機殼,外型上給出 ROG 最強的科幻感設計元素,同時也放了大量的高調設計語言,像是 ROG 無懼之眼信仰、RGB 燈效、X 造型支架、鋁合金架構等等,在硬體規格上也是完全給好給滿!前面板和機殼上半部給出雙 420mm 散熱空間支援,前面板 I/O 也有雙 Type-C 支援,而且對於 DIY 玩家來說也有把各式友善設計做到最好,像是電源艙能夠安置螺絲起和螺絲、線材深度非常足夠、擺放位置也寬敞等等,整個組裝過程中只有機殼本身的重量會是最大的敵人 XD!

目前 Hyperion 機殼官方定價,白色版本是 14,990 元、黑色版則是 13,990 元,在電腦機殼領域中絕對是非常高單價的選項,但對於 ROG 頂級機殼來說,不管是在機殼做工、設計語言、還是硬體規格及彈性支援等各方面來說,都是在非常前段班的位置,想要點滿 ROG 終極信仰,勢必少不了 Hyperion 這咖「創世神」機殼。

歡迎加入我們的 Facebook 粉絲團,隨時掌握最新消息!

喜歡看圖說故事的話,也可以追蹤 Instagram 專頁!

我們也有 Google News 可以隨時 follow!